てんこ盛り

スカッとした秋空。今日は体調不良で午後からの出勤。通勤途中あるコンビニでサンマのミリン干しを、お店の前で焼きながら販売していました。コンビニでは珍しいなぁと思いながら、眺めていました。

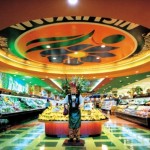

小売り店舗では商品の見せ方が大きな要素になっていると聞きます。

前段ご紹介した大久保恒夫氏(成城石井相談役)は「品切れさせないこと」と「売り場に優位置、劣位置がある」、「店が陳列を工夫すること」をあげ、お客様に喜ばれる売り場を作ることと指摘しています。

福知山にあるスーパーニシヤマはお客様が楽しめる売り場や300種類を越えるオリジナル商品を持ちます。大手スーパーがやらない、できないことに挑戦しています。特に商品開発(PB)には定評があります。

前段で紹介した青山フラワーマーケット。こちらも、商品の陳列には花の色を考慮して並べているそうです。特にこの企業は社員の採用はアルバイトから修行したものから採用するとのこと。アルバイト時代から原価計算等、徹底的にコスト管理を叩き込まれるそうです。

佐賀の三瀬にある新鮮高原野菜直売所「マッちゃん」は、なんと年商7億円、年間30万人の人でにぎわう直売所です。(金スマで紹介)4年間家族に反対されたがやっと了解を得て平成3年小さな店舗から始めた。今では700の農家と契約。陳列は、大量に並べてたくさん売れていそうな雰囲気を出したり、惣菜がたくさんあって迫力のある売り場にしたり、在庫がなくなりそうだと近くの農家から、自分の農地から、定番の売れ筋野菜を携帯で指示しすぐ持ってこさせて並べる。そしてオリジナル商品もある。

しかしこの女性社長の凄いところは、その日に残りそうな野菜を、社長が購入し、漬け物や、惣菜に加工して商品として売り出すことです。これは、もったいないというだけでなく、売り上げを考えるだけでなく、鮮度が落ちてきた商品をそのままにしないで、ひと工夫することで、更に美味しく変身させるのだそうです。

この不況下で、売上を5年間で49億円から125億円にまで伸ばしているのが、大阪の「アーバンリサーチ」。強さの秘密は、リサーチ力と情報発信力。商品の素材や開発時のエピソードなど「こだわりの情報」を商品とともにディスプレイ。モノが溢れる中で、個性を重視する若者を惹きつける戦略だという。「単にモノを売るのではなく、服に込められたコトを売る」(ルソンの壺より)

この企業は店頭で売り出す商品を発売する前にインターネット上で公開しその反響をもとに店頭で販売をするそうです。また、顧客からの様々な苦情や問い合わせを集中的に受けて回答する部署を設けています。また、店頭では商品一つ一つにこだわりの情報とともに陳列しています。お客様は商品だけでなく、その商品にこめられた情報(ID)も納得されて購入しているのだそうです。

手芸専門店「ユザワヤ」70万種類の商品数、年間来店数2000万人、年商280億円 。ユザワヤは効率よく儲けようとぜ品数を揃えてたくさんのお客さんにきてもらう方法を選んでいる。商業ベースで考えると効率の悪い商品を持つことは売り上げにつながらないが、手芸関係の商品なら何でもある、品揃えもサービスの一つ、と考えている。ユザワヤの材料のみを利用した手芸の無料講習会や、ユザワヤ芸術学院を開設している。これは受講料で儲けるのではなく、ユザワヤの商品を必要とする場を作って材料費で儲ける、のだそうです。カルチャースクールは関東に8校、生徒数は1万人、100講座、創作大賞展の開催。

手芸は趣味の世界。お金持ちほどやる可能性がある、趣味や手作りは永遠になくならないと見ているそうです。

宮崎県都城市に本社を置くホームセンター「ハンズマン」。ここの商品の品揃えはすごいです。ペンチだけでも350種類、また売り方も。軍手の片方とか、部品の一部でも、分解してバラ売り可能なのです。店舗内のディスプレイも工夫されています。またこの企業はお客様からのアンケート(求めた品物が無いなど)を基に品揃えを絶えず行い年間新アイテムは1万点だそうです。

前段の「ヤザワヤ」と同じように無料講習会をおこなっているのが劇団四季である。

2008年には「こころの劇場」をスタート。演劇を通して「こころ」を学んでほしいとの思いから、全国各地で児童を招いての無料公演を行ない、その動員数は年間55万人にも及ぶそうです。

劇場運営からチケット販売までを、すべて自分たちの手で手掛け、ひと握りのスターに頼るのではなく、出演者全員の高い技量のもと、優れた作品を取り上げることで、作品の魅力と公演の質による集客力。自前の常設シアターを持ったからこその託児サービス、利益をお客様に還元しての料金値下げ。年間公演数3,600回、観客動員数311万人、売上高200億円以上、役者約700人、営業・広報・経理などのスタッフ約200人を含めて総勢約1,200人になる劇団。名実ともの大企業です。

今回のブログは各企業の「見せる」をポイントに紹介しました。どの企業も顧客に対して質の高いサービスの提供、価格競争を勝ち抜くなどから、どうしたらリピーターを増やすことができるかを必死になって考えています。私どもの企業は不動産を取り扱うことから、今回の小売業とは業態を異にします。しかしながら、目的は同じように思えてなりません。やはり、前段で紹介した真野富士屋ホテル課長の言っていた「人が人に商品を提供する上で最終的にはやはり熱意が重要。どうぞ私に任せてください、の一言が言えるかどうか」であり、またどんな社員でも成長させる企業のシステムが必要と思われます。